ワニコ母さんブログ

えご練り体験~年頭屋茶舗さんにて~

6月はえご練り月間となりました。

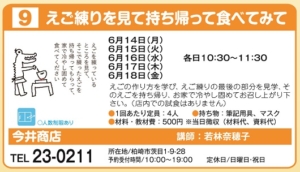

14日から18日まで今井商店内で、20名の方からご参加いただき、

えご練りを見ていただき、持って帰って食べてもらいました。

そして、6月27日は柏崎のお茶屋さん、

年頭屋茶舗さんでのえご作り。

こちらは、試食付で、午前6名、午後6名のご参加でした。

まず、朝起きて出かける前にえごを洗います。

年頭屋茶舗さんでのえご作りは、煮るところから始めます。

すぐ煮れるようにきれいに洗っていきます。

写真は参加者のKさんから撮っていただきました。

ありがとうございます!

沸騰するまで、何も起こらないので、

早速の試食スタート。

まず、皆さん食べたことがないであろう、えごに黒みつときな粉をかけて。

なかなかの高評価です!

えごの香りはちょっと遠くへいきますが、これからの季節にも良いね!と。

溶け始めのころ、

15分くらいたったころ、

最後、火を止める前

の三回に分けてかき混ぜてもらいます。

えごを一通りかき混ぜたら、次の試食です。

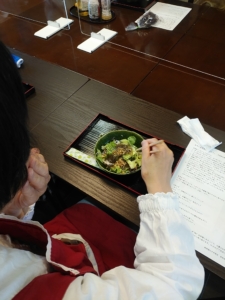

サラダに細く短冊に切ったえごをのせ、ドレッシングをかけて食べます。

ドレッシングは、ゴマドレと、チョレギサラダのドレッシングを用意しました。

年頭屋茶舗さんのアイディアで、砕いたクルミをトッピング。

この歯ざわりも良く、ドレッシングで食べることに皆さん感心しておられました。

もう一回りかき混ぜてもらったあとは、

定番の食べ方で。

で、結局このえごはどうなのよ?ということです。

辛子や醤油も用意しましたが、皆さん酢味噌で。

断面は繊維っぽいですが、食べるとそんな感じはないです。

新潟では夏の定番のえごです。

食べたことがない方には、ちょっとハードルの高い「えご」かもしれません。

今回受講された方の中で、

柏崎に来て初めて食べたとき、喉を通らなかった・・

という方がいらっしゃいました。

それきり、食べていなかったようですが、

お友だちに誘われて、参加。

食べられる!と喜こばれ、

家で作ってみる、と佐渡産えご草をご購入していただきました。

よく参加してくださいました。

そんな、「えご」です。

ぜひ、お試しください。

今井商店のまちゼミ~えご練り編4~

2021年春のかしわざきまちゼミに参加して、

初めは、こんな時期だし、

やるかどうするか、も悩みました。

試食などは無しにして、

質問は受け付けますが、

基本、マスクして黙っていただいて

進めようと思いました。

今まではダシの講座でしたので、

試飲試食がありました。

なので、今回はダシの講座はムリだな、

と思い、私が一人作って話をしてで

できること、

えご練り体験にしました。

試食などはありません。

作っているところを見てもらって

そこで作ったえごを持って帰って

家で冷やし固めて食べてもらいます。

と説明しました。

6月5日から受付開始。

まちゼミでは初めての講座です。

なんと、時間前にフライング電話

(その後、受付時間内に再度電話

していただきました)で始まり、

二日間で定員20名は決まりました。

20名ほどの皆さまのお断りを

することになりました。

予備日などは考えていなかったので、

すみませんでした。

キャンセル待ちも初めのころは

受付ましたが、

多分無理だろうな、と思ったので、

途中からはそれも受け付けられず。

そして今回は、

6月14日から18日まで、

月曜から金曜毎日行い、それで

終了としました。

申し込んでくださった20名の

皆さま、欠席されることなく、

お越しいただき、無事に終了することが

できました。

前にも書きましたが、

えごの好みは皆色々です。

さらにこだわりも強い。

そんなものを私が作り、

その場で食べるなら、多少の忖度は

働くかもしれませんが、

家に持って帰って食べてもらうのです。

しかも、えごは作ってから

2~3日冷蔵庫で寝かせてから食べた

ほうが美味い、ということですので、

さらに焦らすという。

なかなかのハードルです。

ハードルを下げるために

「これはこういうえごです」とか、

「皆さんそれぞれ好みがあるので」

ということを何度も話しました・・・。

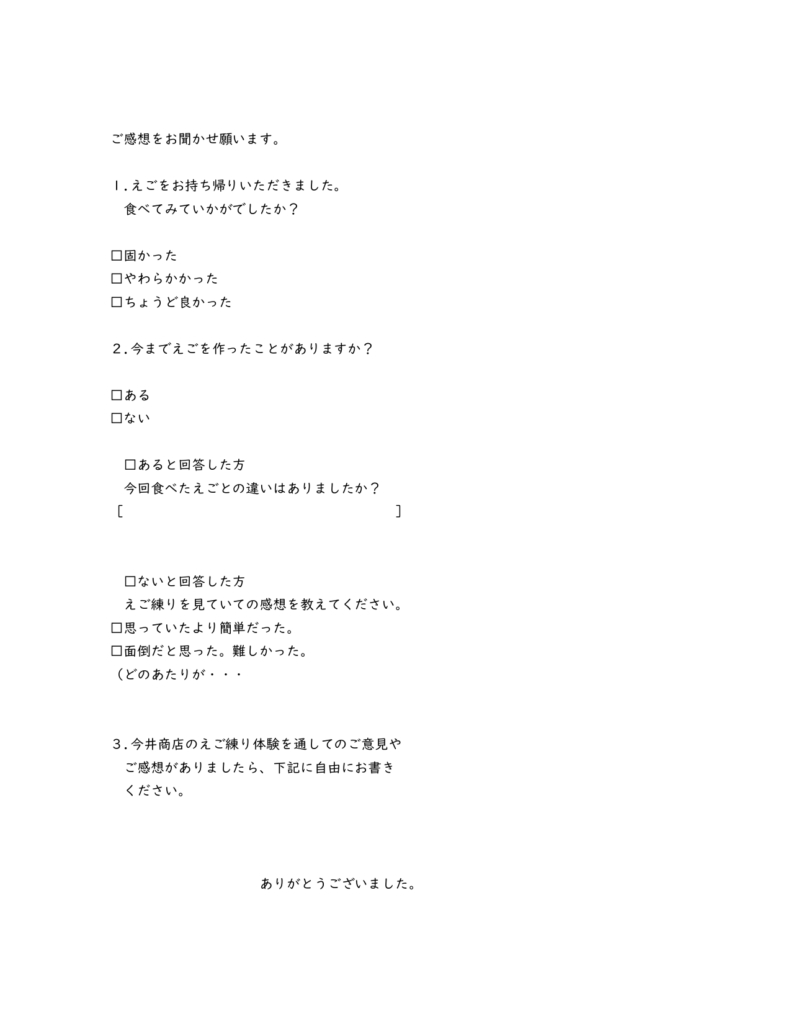

皆さまにお配りしたハガキが

続々と届いています。

今のところ(6/23現在)、

15枚のハガキが届きました。

1.えごを持ち帰り食べてみての感想

固かった:0人

やわらかかった:2人

ちょうど良かった:13人

2.今までえごを作ったことが

ある:10人

ない:5人

作ったことがない方

思っているより簡単だった:5人

面倒だった、難しかった:0人

3.今井商店のまちゼミに参加しての感想

(↑えご練り以外の感想も聞いちゃおう!って

これが一番聞きたかったことだったり

して。テヘ)

・えごねりを実際に見ながら説明を

聞いたのでとてもわかりやすかったです。

・えご草白と黒があるのを始めて知りました。

というえごの感想から、

・柏崎にいろいろな海産物を販売

しているお店があることを知り

今井商店を知るよい機会でした。

こちらこそ良かったです!

・説明がわかりやすくて初心者でも

理解できました。

楽しく参加できました。

・質問にもいやな感じなく答えて

下さり良かったです。

・親切、丁寧におしえてもらい、

うれしかったです。

ホッとしました。

こちらこそご参加くださり、

ありがとうございました。

知っていることを知らない人に

教えることは難しいですね。

また機会がありましたら、

ぜひ。

秋のまちゼミでも「えご練り」で

良いのかなぁ。

えごは夏の食べ物なので、

今回のまちゼミはドンピシャな

タイミングだったんだと

思います。

秋のまちゼミ、また考えます。

ありがとうございました。

今井商店のまちゼミ~えご練り編3~

まちゼミのえご練りの話は続きます。

参加者の皆さん、えごに対する思いも

強いです。

「小さい頃、親が拾ってきたえご草の

においがダメで」という方。

子どものころから「えごが好き」という方は

多分「まれ」です。

たまたま我が娘は小さい頃からえごが

好きでしたが。

小さい頃は好きじゃなかったけれど、

大人になったら急に食べたくなる、

好きになるって体験は色々あると

思います。

そんなえごのにおいがもうダメ、って

いう方が、今なぜ?

もう大丈夫なの?

いつから?どうして?

ここを深掘れなかった私は本当に

だめだめです。

今度もしお会いできたら、

絶対に聞きます!!

えごの食べ方も人それぞれ。

売り物のえごにはだいたい

「酢味噌」が添付されていますので、

酢味噌派が多かったです。

辛子酢味噌、の方、

辛子醤油(←私はこれが一般的だと

思っていました)

ポン酢しょうゆの方一名。

別日に聞いた方は、

生の青梅を味噌に漬け、

味噌に梅の香りが移ったみそを

漬けて食べる、と言っていました。

最近のおススメは、えごを細く切り、

サラダにのせてドレッシングで

食べる。

オシャレな一品になります。

これは、東京の表参道にある、

新潟物産館ネスパスB1にある新潟食楽園で食べることができます!

また、えごは「味をつける」

味付けのえごを作る方も多いです。

産地の方が多いと思います。

砂糖と醤油をいれ、

砕いたクルミやピーナッツをのせて

お茶菓子として。

年数がたち、風味が足りなくなったえごに

味付けしたのかもしれません。

初めて食べるときは、割と驚愕?

です。

通は

「生醬油(きじょうゆ)」だ、

という説も。

皆さん、どうぞお好みの味付けで

えごを食べてくださいませ。

などなど、

皆さんの体験談や、好みの話を聞きながら、

えごは練り上がります。

私なりの火を止めるタイミングをお伝えして、

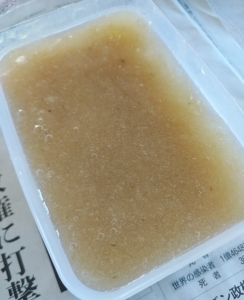

鍋から、お持ち帰り用のタッパーウエアに

移します。

今回のえごは乾燥状態のえご草の

25倍の水を使うので、

お持ち帰りのタッパーウエアの容量から、

一人何グラムのえご草を使うか、と

計算します。

今回は、一人12gのえご草で、

一つのタッパーウエアがちょうどできます。

水300mlにしました。

ご自身でえご草を用意して、

果たしてどのくらいの量のえごが

できるのか。

分からないので不安です。

冷やし固める容器と冷蔵庫の場所を

確保しないといけません。

「昔、お母さんがとにかく大量に

作っていた。

そうでなければならないと思って

いたので、なかなか作ろうと思え

なかった。」

という方もいらっしゃいました。

少ない量ですと、時間も短縮できます。

沸騰するまでの時間、

煮詰める時間が短くなります。

以前、一人で一鍋で一から

えごを作ってもらう講座のときは、

本当にあっという間にできちゃって、

その後何もすることな~い、

とアワアワしちゃいました。

今回の分量と同じ、または

×2の量を買って帰った方が

いらっしゃいました。

今度買う時の目安にもなります。

ぜひ。

今井商店のまちゼミ~えご練り編2~

今井商店のまちゼミ~えご練り編1~より続き

えごは、下ごしらえ後、

分量の水とえご草を鍋に入れ、

火にかけ沸騰するとわ~っとえご草が

溶け始めます。

そこからお好みのかたさにまで

かき混ぜて煮詰めます。

この作業が「練る」ということですね。

練り続け、いつ火を止めたらよいのか、

が最大の?悩みどころではないかと

思います。

水の量が少なかったら煮ている途中で

足せばよいし、水の量が多かったら、

火を強めるか、時間をかけて蒸発させれば

よいのですが、

火を止めるタイミングが、

完成したえごのかたさを決めるので、

重要です。

しかし、これも好みがあります。

えご草によっても違います。

気候や鍋の材質?

ちょっとした火の加減などなど。

同じに作るってまた難しい。

なので、

みんな自分で作らないのかも…。

そのコツ、見極めを少しでも

お伝えできたら、と思います。

まちゼミには、

「一度つくったけれどうまくできずに、

家族も食べてくれなかった」方。

これは切ないです。

話を聞くと、

時間は30分くらい練ったということで、

症状?は、

「筋が残っている感じ」のえごだった

ので、煮方が足りなかったのでは。

と思ったそうです。

確かに1時間も練らないと、という

えご草のときもありましたが、

繊維が残っている感じのえごは

「そういうえご」なのです。

どんなに煮てもそれはそのまま。

「ザクザクしたえご」

と私は呼びます。

これまた、

この「ザクザクしたえご」が好きな

人がいるんですよ。

ツルっとしたのじゃ、えごじゃない!

とか、物足りない、とか。

その方は、ご家族もみなさん、

ツルっとしたえごが好きだったの

かな、と思います。

その場合は、

「濾す」こともチャレンジして

みてください。

えご草を拾ってきて、ゴミ取りが

大変って時に濾すという方も

いらっしゃいます。

ぜひ、お試しください。

今井商店のまちゼミ~えご練り編3~につづく

今井商店のまちゼミ~えご練り編1~

2021年春のまちゼミが6月10日から始まりました。

乾物屋の今井商店では、

しかし、試食などをしていただけるような

店内ではないため、今回は

「えご練りしているところを

ただ見ている」

だけの会にいたしました。

そこで練ったえごをお持ち帰り

いただき、家で冷やして固めて、

食べてもらって、講座終了です。

作った私としても、食べてみての

感想を知りたい!ということで、

ご面倒をおかけしますが、

ハガキを持って帰っていただきました。

そこに感想をご記入いただき、

ポストに投函していただきます。

講座内で試食があるときは、

参加者の顔をみたり、

感想を直接お聞きすることが

できるのですが、

お持ち帰りしてもらうので、

このような形にさせていただきました。

どの食べ物もそれぞれの好みがあり、

甘いほうがいいとか、

しょっぱいほうが好き、とか。

つぶあんかこしあんか。

かたさも人によっていろいろです。

お店で食べたりするときは、

雰囲気なども加わるので、味だけの

評価ではないかな。

ご感想をお聞かせ願いますハガキ

「えご」ってかなり、こだわりが

あるように思います。

産地だけでなく、

採れた年によっても色々で。

ちょっと高くて、

自分で作ったら時間もかかる、

となると失敗はしたくない。

なので、好きなんだけど自分では

作らない、という方が多いのでは

ないかなぁ。

また、我流で作っているので、

という方もいらっしゃいます。

それでご自分の好みのえごが

作れているなら全然問題ないと

思いますよ。

私の作り方も一例にすぎません。

水の量や硬さなど、

これを基準にして、

ご自分の好みに調整していただけたら、

いいかなと思います。

えごを練っている時間は退屈?

なので、

まちゼミ開始前に火にかけて

練り始めます。

30分も早く来られた方は、

煮始めるところも見てもらいましたが。

会員情報ログイン

会員情報ログイン

商品カテゴリー

商品カテゴリー