ワニコ母さんブログ

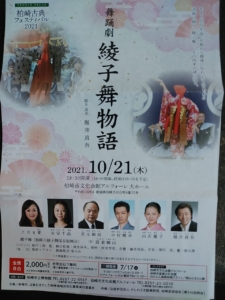

綾子舞物語

柏崎市の鵜川には、綾子舞という約500年前から伝承されてきた民族芸能があります。

その綾子舞の始まり?の部分を創作舞踊劇で表現された「綾子舞物語」を観てきました!

劇の間に、本物の綾子舞の踊りがあり。

じつは、私、高校生のとき放送部でテレビ番組を作ってコンクールに出していました。

この綾子舞について一本作りました。

何十年も前のことなので、

あまり覚えていないのですが。

綾子舞には二つの地域?(座元と呼ぶそうですが、町内の違い、かな?)に

それぞれの踊りや衣装があって。

保存会の方のお話を聞いたり、

現地公開のときもビデオカメラを担いで

取材に行ったり。

高校生のころは、

すごいことだ、とか、

いまいちピンときていなくて。

番組制作も、先生のオッケーをもらうために

作っていた、ような。

すみません。

綾子舞は、当時は確か、

踊り手は20才以下の子どもしか踊れなかったような。

けれど、少子化と過疎化で、

地域外の子ども、大人も習っていると聞いたような。

昨日観た「綾子舞物語」は、

なぜ綾子舞が鵜川で踊られるようになったのか、

などを演じていました。

古い話なので、由来は諸説あるようです。

綾子舞の踊りとともに楽しませていただきました。

綾子舞物語のパンフレットより~

500年近くも前から、雪深い山里、鵜川地域に伝わる「綾子舞」の

由来を、お芝居と踊りで構成上演する、舞踊劇「綾子舞物語」。時は

戦国時代、明智光秀が織田信長に謀反を企てた「本能寺の変」の

翌年、京都御所の天皇の御前で幼い出雲のお国の妹お菊が踊りを

披露した。「ややこおどり」と呼ばれ絶賛を博し、出雲のお国は

またたく間にスタートなった。

・・・

綾子舞物語は、

柏崎出身の堀井真吾さんが脚本演出、語り、

元宝塚のこだま愛さん、

柏崎出身の永宝千晶さん、

児玉頼信さん、中村輝幸さん、山沢優子さんが演じておられました。

一日三講演されたとのこと。

沢山の柏崎市民が楽しませていただきました!

来年は綾子舞の現地公開は行われるでしょうか。

こういうホールで見る綾子舞も素敵ですが、

地元で、外で見る綾子舞が一番だと思います。

現地公開のときは、ぜひお越しください。

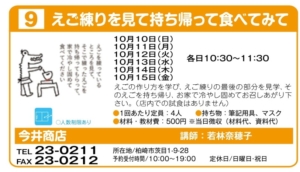

今井商店のまちゼミ終了

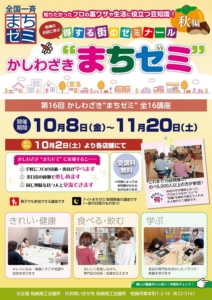

第16回かしわざきまちゼミは、令和3年10月8日(金)から11月20日(土)まで行われています。

今井商店のまちゼミは、

10月10日(日)から10月15日(金)までの集中型!で

終了しました。

春のまちゼミに引き続き、

「えご練り体験」を行いました。

まちゼミに参加してくださいましたMさんから

写真をいただきました。

沸騰して、えご草が溶け始めたところです。

新型コロナウイルスの感染防止として、

店内での飲食は無しとさせていただいてます。

ですので、残念ですが、

えごの試食はありません。

春に引き続き、

まちゼミ中に作ったえごを、

持って帰ってから、冷やし固めて

ご自宅で食べてもらう、というところまでが

今井商店のまちゼミ、とさせて

いただいてます。

今井商店のまちゼミの流れです。

~準備編~

1.まちゼミで使う分のえご草を洗います。

今回は一人分12g×4人=48g

佐渡産えご草を使います。

2.黒っぽいのが能登産のえご草、白っぽいのが佐渡産えご草です。

今回の参加者のほとんどが白っぽいえご草を知らない、

佐渡産のえご草は使ったことがない、ということでした。

3.えご草はじゃぶじゃぶとよく洗ってください。えご草が柔らかくなるので、

枝やえご草以外の海藻などが取りやすくなります。

ここでなるべくきれいに取り除くと後々楽です。

4.えご草もきれいにして、鍋に入れてまちゼミスタンバイオッケーで、受講生を待ちます。

お集まりになりましたら、すぐに分量の水を入れて、

火をつけてスタートします。

5.今井商店のまちゼミ「えご練り体験会」の必需品です。

水の分量を量る計量カップ、煮ている時に煮溶けない海藻などを

取るための菜箸、木べらでかき混ぜながら煮ます。

ドロドロのえごを鍋からきれいに取るためのゴムベラ、

今井商店のまちゼミでは、

タッパーウェアに分けて持って帰ってもらいます。

タッパーの新品を一度洗ってあります。

(Mさん撮影)

(Mさん撮影)

6.えご練り完成。

(Mさん撮影)

(Mさん撮影)

まだえごは熱々でドロドロなので、

タッパーウェアのふたは完全に閉めます。

家についたら、ふたを外して粗熱をとり、

冷めたら、ふたを閉めて冷蔵庫で冷やし固めます。

7.今井商店の玄関のところで、

まちゼミは行いました。

またどこかでエゴ練り体験会をすると

思います。

お知らせしますので、ぜひ一緒に練ってみませんか?

乾物屋の今井商店 若林

塩干しするめ

塩干しするめですが、

只今、いかの

「型が大きい」

ため、

1袋5枚4,600円(税込)です。

する天や、

から揚げ、

オリーブオイルとニンニク、ハーブソルトで

炒めて、パスタに絡めたり。

中華風炒め物にもピッタリです。

冷凍庫に入っていると、

色々助かりますよ~。

乾物屋の今井商店 若林

第16回かしわざきまちゼミ開催しま~す!

柏崎市では、

秋のまちゼミを開催します。

今回は、全国のまちゼミと合同開催に

なります。

こちらはこちらで通常のまちゼミですが、

楽しみです。

乾物屋の今井商店では、

6月と同じ「えご練り」体験にします。

6月のときは、

定員の倍ほどお申込みのお電話を

いただきました。

せっかくお電話してくださったのに、

お断りをしてしまい、申し訳ありません

でした。

ですので、今回も「えご練り」で

いきます!

えごは、「夏の食べ物」という方が

多いかなぁ、と思います。

なので、6月のときは、

これからえごを食べる、という

時期でもありました。

いや、一年中、

いつ食べてもいいじゃない!

スーパーマーケットでは、

一年中えごが売られています。

いや、今習って、来年の夏に

作ってもいいじゃないか!

と、いう、

色々自分に言い聞かせ、

秋のまちゼミも

「えご練り体験」ということで。

よろしくお願いします。

春のまちゼミは、

コロナウィルスが蔓延中?

でしたので、

混ぜたりするのも無し

私が作っているところを見てもらう

だけでしたが、

今回は、ねり練りしてもらえると

思います。

試食もちらっと出そうかな。

そんな感じで~す。

ぜひ、ご都合のつく方、

お知らせください。

申し込み開始は

10月2日(土)からで~す。

乾物屋の今井商店 若林

会員情報ログイン

会員情報ログイン

商品カテゴリー

商品カテゴリー