ワニコ母さんブログ

じばさ

スーパーマーケットに行くと、いろんな新物があります。

じばさ、銀葉草を買いました。

海藻のにおいが独特です。

せがれは変な顔をしていました笑

作り方は色々あるかと思います。

私は今回で人生4、5回目くらいかな。

我が家の食卓にはありませんでした。

佐渡の方が「みそ味の銀葉草」をSNSにあげたのを

見て、味噌味は食べたことがなかったので、

レシピを教えていただき、挑戦しました。

佐渡では「ぎばさ」と呼ぶそうです。

私は、茎から外します。

皆さんはそのままなのでしょうか。

以前食べたときにちょっと茎部分が気になったので。

(茎から外して正解だそうです!良かった。)

洗って、鍋にお湯を沸かして投入。

すぐに色が変わります。

全て色が変わったら、茹でこぼします。

お湯を切って、まな板の上で細かく切ります。

このとき、多分フードプロセッサー的なもので超細かくして、

ご飯にのせたり、おみそ汁に入れたり、という食べ方も

あると思います。

私は、包丁で細かく1cmくらいで切りました。

鍋(またはフライパン)にうつし、油いためします。ごま油でもよいです。

みそ、砂糖、みりん、酒をお好みの割合で合わせます。

全体に水分がとび、炒めたら、合わせ調味料を回しかけて完成です。

海の風味と、独特な味。

美味しかったです。

みそ味良かったです。オススメです。

教えていただき、ありがとうございました!

ぜひ、じばさ(銀葉草)を見かけたら作ってみてください。

お客さまより嬉しいお便り

先日、当店に立ち寄ってくださったお客さまが、高原花豆をお買い上げ下さいました。

今井商店の高原花豆は群馬県の中之条町、旧六合村で作られています。

私が専門学生だったときに友だちになった草津町の薫ちゃんからお知り合いの方を紹介してもらいました。

そのご縁で毎年仕入れさせていただいています。

昨年は、不作の年だったそうです。

天候に左右されます。

その貴重な高原花豆を分けて送ってくださいました。

そして、当店でお客さまにみつけてもらい、

ご自身で煮た花豆煮の写真を送ってくださいました。

ふっくらつやつやしています。

ホクホクしていることでしょう。

偶然にも、お客さまは以前六合村からお取り寄せしていたのだそうです。

ここ数年は作っていなかったところ、今井商店で高原花豆に出会いました。

高原花豆は、水に戻すところから始まり、出来上がるまで3日ほど

かかります。

確かに、慣れていないと煮るの大変そう、とか

上手に煮ることなんてできるのかな、と心配になります。

けれど、きっとご自身で作って食べたら!!

嬉しい気持ちになると思います。

私も、初めは不安でした。

作り方を調べても、色々書いてあります。

けれど、当時友だちの薫ちゃんに聞いたら、

「反射板のストーブにかけておくだけだよ」と、

教えてくれました。

さすがに、その煮方では煮ませんでしたが、気持ち的に少しハードルが

下がりました。

花豆煮のレシピも一緒にお送りします。

あと少ししかないですので、お早めに。

在庫がなくなりましたら、入荷は今年末になります。

高原花豆のページはこちらからどうぞ~

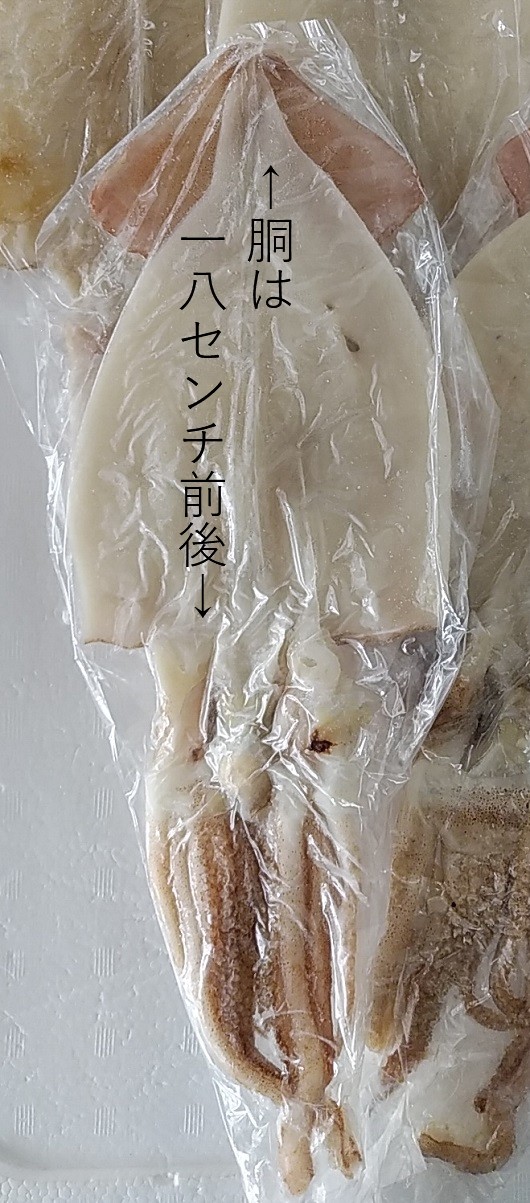

訳あり商品を販売します

先日、また積雪した柏崎ですが、今日は太陽が出ています。

その割に気温は低いままなので、春はもう少し先でしょうか。

乾物屋の今井商店では、あまり取り扱いはないですが、

今回は「訳あり一夜干しいか」を販売します。

みんな大好き、一夜干しいか。

胴体にちょっと穴が開いたり、

ちょっといかの肝のの色がついていたりするため、

訳ありとしての販売です。

ここ何年か、イカが不漁でいか製品が思うように入荷しませんでした。

ですので、ぜひ、この機会をぜひ~

数量限定ですので、ご注文はお早めに。

乾物料理教室市民プラザシニア講座

令和2年1月24日、2月14日

柏崎市市民プラザのシニア講座の一コマとして

乾物料理教室をさせていただきました。

柏崎市市民プラザの調理実習室です。まだ新しいです。

今回初めての講座でしたので、満員御礼で追加講座も作っていただきました!

60才以上の方たちですので、詳しいことは話さなくても分かってくださるので

助かりました。

この回は男性も参加してくださいました!

料理教室は、すべてを一人で作る事はないので、実際に自分で作るとなると

分からない所もあるかもしれません。

それでも参加することで、やってみようかな、と思えるのではないでしょうか。

ありがとうございました。

今回のメニューは、

- ・煎り大豆と切り干し大根の炊き込みご飯(D&Pレシピ)

- ・煮干と出し昆布の合わせ出しのおみそ汁

- ・早煮昆布の昆布巻(具は鶏ささみ肉、人参、ごぼう)

- ・寒天とカットわかめのサラダ

- ・麸ディング

にぎり昆布の昆布巻です。今回の具は鶏ささみ肉と人参とごぼうです。

早く煮るために、にんじんとごぼうは下茹でします。

昆布巻の昆布の巻き方は一応お伝えしましたが、班によって色々でした。

それで全然オッケーです。

一人二本つくように切りましたが、ある班は一人一本になりました。

となると、太い昆布巻になります。

もちろんそれでも良いですが、アドバイスしますと、

中まで味がしみるには、少し煮る時間、もしくは煮た後煮汁に

長く浸しておくとよいと思います。

普段から乾物を使っていますと、イザという時に大変助かります。

天気が悪い、具合が悪いなどでお買い物に行けないとき、

流行りものが心配なとき、一品足りない時など乾物があれば、

ささっと作れます。

また、料理教室をして分かったことですが、

ゴミが少ない!ということです。

災害の時や、暑いときにはたすかります。

ぜひお試しください。

乾物料理教室 於川治公民館

令和元年5月16日(木曜日)十日町市川治公民館に於いて

「乾物料理教室」を開催しました。

お子さまをおんぶしたり、抱っこしたりしながらの料理教室。

ゆるゆるとした感じで良かったです。

春、スーパーマーケットにも並ぶ「佐渡わかめ」

ですが、30才代のママさんたちは「佐渡わかめ、知らなかった」とのこと。

ちょっとお値段は高い、と感じるかもしれませんが、

わかめの香りを味わえます。

持って行って良かった。皆さんからお召し上がりいただきました!

「昆布巻は買うものだと」という若いパパさんから

昆布を洗っていただきました。

今回は早く煮える「にぎり昆布」ですので、お野菜のように

手軽に使えます。

昆布巻の具は豚肉と人参とごぼうです。

若い人にはやっぱり肉!?かな。薄切り肉なら早く煮えます。

人参とごぼうはさっと下茹でしておきます。

こちらのママさんも昆布巻は初体験。

クルクルまいて、半分に切り、爪楊枝を刺してとめます。

一口で食べられるように、1/4に切っても良いですね。

料理教室は参加者皆さんで話をしながら作ります。

初めてであった方たちが一つの共通の話題で盛り上がる・・

楽しい時間です。

私も嬉しい出会い、再会がありました♪

今回のメニュー

- ・貝柱の炊き込みご飯

- ・煮干と出し昆布のおみそ汁

- ・豚肉と人参とごぼうの昆布巻

- ・佐渡わかめと寒天のサラダ

- ・麸ディング

みそ汁は二種類の味噌をつかったので、一杯分が少なくなって

しまいました。ごめんなさい。

ほかでは、きっとあまりない料理教室かもしれません。

お子さんと一緒でお母さんもお父さんもお子さんもゆったりとした中で

行われた料理教室でした。

そして、普段は使わない乾物を使っていただきました。

興味はあるけれどなかなか手を出せない食材なのかもしれません。

ここで試していただけて嬉しいです。

今回、私を誘っていただき、相談にのっていただいたり、参加者に声を

かけていただいたり、お子さんたちを見てくれたり、写真を撮ったり、

私が忘れてきたっ!というものをさっと取り出して貸してくれたり。

子育てサークルむすびの阿部さん、ありがとうございました!

会員情報ログイン

会員情報ログイン

商品カテゴリー

商品カテゴリー